연이틀 폭풍이 몰아쳤다. 난데없는 계시처럼 두드려 맞았다. 가슴 아랜 천길 낭떠러진데 짓누르는 힘은 천근이 넘었다. 막 헤어진 연인을 그리는 마음이 이럴까. 그렇게 짓밟힌 마음이 이럴까. 나무도 새도 꽃도 세상도 미동도 않는데 오롯이 저 혼자 감당하려니 외롭고 괴로웠다. 點心으로 월배까지 가 메기매운탕 한 그릇 먹고 나서야, 뜨거운 국물에 보드라운 속살을 뜯어먹고 나서야, 희멀겋고 넓적한 머리통, 그 길게 벌어진 주둥일 마주하고 나서야, 겨우 숙취를 즐기듯 여진을 즐길 수 있었다. 그제야 폭풍이요 계시인 줄 알았다. 매뉴얼 없이 해체 후 재조립한 것 마냥 여기저기 덜거덕거리긴 하지만 그예 형태는 갖추었다. 그나저나 그저 흘러가게 두면 좋으련만, 아무것도 아닌 인생, 그물에도 걸리는 바람처럼 여태 갈 곳 모르겠다. 아무려나, 짙은 피를 줄 터이니, 알았으니, 그만 튼튼한 심장을 다오.

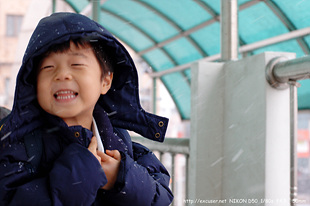

첫눈 온 날, 그저께 아침, 전혀 생각 못하고 있다가 쏟아지는 눈발에 일없이 설레고 반가웠다. 서연이는 나무마다 꽃이 핀다고 좋아하였다. 저녁에는 올 첫 송년회 자리, 무어 그리 보낼 게 많고 아쉬울 게 있다고, 내친 김에 사차까지 내달렸더니 이제 좀 정신이 돌아온다. 누적된 알코올 때문이겠지, 요즘 몸뿐만 아니라 부쩍 정신도 마음도 약해졌다. 다음은 0124님의 전언.

급하게 손톱 끝 봉숭아물을 확인하고

아직도 남은 봉숭아물에 흐뭇해하는

과연 너의 첫사랑 이루어질까

급하게 손톱 끝 봉숭아물을 확인하고

아직도 남은 봉숭아물에 흐뭇해하는

과연 너의 첫사랑 이루어질까

|  |

|  |

며칠째 새가 와서 한참을 울다 간다 허구한 날 우는 새들의 소리가 아니다 해가 저물고 있어서도 아니다 한참을 아프게 쏟아놓는 울음 멎게 술 한잔 부어줄걸 그랬나, 발이 젖어 멀리 날지도 못하는 새야

지난날을 지껄이지 않겠다는 생각으로 술을 담근다 두 달 세 달 앞으로 앞으로만 밀며 살자고 어두운 밤 병 하나 말갛게 씻는다 잘난 열매들을 담고 나를 가득 부어, 허름한 탁자 닦고 함께 마실 사람과 풍경에 대해서만 생각한다 저 가득 차 무거워진 달을 두어 곱 지나 붉게 붉게 생을 물들일 사람

새야 새야 얼른 와서 이 몸과 저 몸이 섞이며 몸을 마려워하는 병 속의 형편을 좀 들여다보아라

이병률의 시 '아직 얼마나 오래 그리고 언제' 전문. 이제야 읽은 '바람의 사생활'에서. 아직도 얼마나 오래, 그리고 언제, 이 아름다운 생은 끝이 날까. 누가 얼른 와서 슬쩍 일러 다오. 가기 전, 술 한잔 부어줄 터이니.

* 아침, 마치 응답하듯 세찬 첫눈이 내린다. 괜스레 들뜨는 이 마음만 갖고도 한 세상 넉넉하지 않겠냐고.

지난날을 지껄이지 않겠다는 생각으로 술을 담근다 두 달 세 달 앞으로 앞으로만 밀며 살자고 어두운 밤 병 하나 말갛게 씻는다 잘난 열매들을 담고 나를 가득 부어, 허름한 탁자 닦고 함께 마실 사람과 풍경에 대해서만 생각한다 저 가득 차 무거워진 달을 두어 곱 지나 붉게 붉게 생을 물들일 사람

새야 새야 얼른 와서 이 몸과 저 몸이 섞이며 몸을 마려워하는 병 속의 형편을 좀 들여다보아라

이병률의 시 '아직 얼마나 오래 그리고 언제' 전문. 이제야 읽은 '바람의 사생활'에서. 아직도 얼마나 오래, 그리고 언제, 이 아름다운 생은 끝이 날까. 누가 얼른 와서 슬쩍 일러 다오. 가기 전, 술 한잔 부어줄 터이니.

* 아침, 마치 응답하듯 세찬 첫눈이 내린다. 괜스레 들뜨는 이 마음만 갖고도 한 세상 넉넉하지 않겠냐고.